Si, à la toute fin du XIXe siècle, la construction automobile française est la première au monde, Lyon en est l’un des principaux berceaux. La ville a joué un rôle de premier plan en donnant le jour à près de cent cinquante marques de véhicules.

Il faut se référer aux années 1890 pour voir naître l’automobile lyonnaise, avec la conjonction de plusieurs éléments propices : l’abondance de matières premières (charbon et acier du bassin stéphanois, houille blanche du Rhône et des Alpes), un tissu industriel – notamment mécanique – particulièrement dense, la présence de capitaux dus à l’assise financière de soyeux et de banquiers, et la conviction chevillée au corps d’une poignée d’hommes, d’inventeurs qui ont eu conscience de l’importance qu’allait prendre ce nouveau mode de locomotion.

30 ans, x 4 000 voitures

En 1897, seulement cinq voitures étaient vendues dans le Rhône. Huit ans plus tard, l’industrie automobile lyonnaise employait 2 200 ouvriers (construction de moteurs et châssis, carrossiers et accessoiristes) et faisait vivre autant de familles. La production était alors de 900 voitures (dont un tiers chez Rochet-Schneider). Si les modèles se vendaient en partie à Lyon, l’essentiel partait pour le reste de la France et à l’étranger. En 1923, un document du syndicat des constructeurs d’automobiles de Lyon montre l’ampleur prise par l’industrie automobile lyonnaise : “La production totale est évaluée à 10 000 véhicules automobiles annuellement représentant un chiffre d’affaires de plus de 250 000 000 francs. Sur ces chiffres, plus d’un tiers va à l’exportation, c’est dire que l’industrie automobile lyonnaise, dans les échanges internationaux, non seulement apporte sa contribution à l’équilibre de la balance commerciale du pays, mais encore s’efforce de faire rayonner à l’étranger la construction française.” En 1925, le nombre de modèles avait doublé.

Auto-bashing

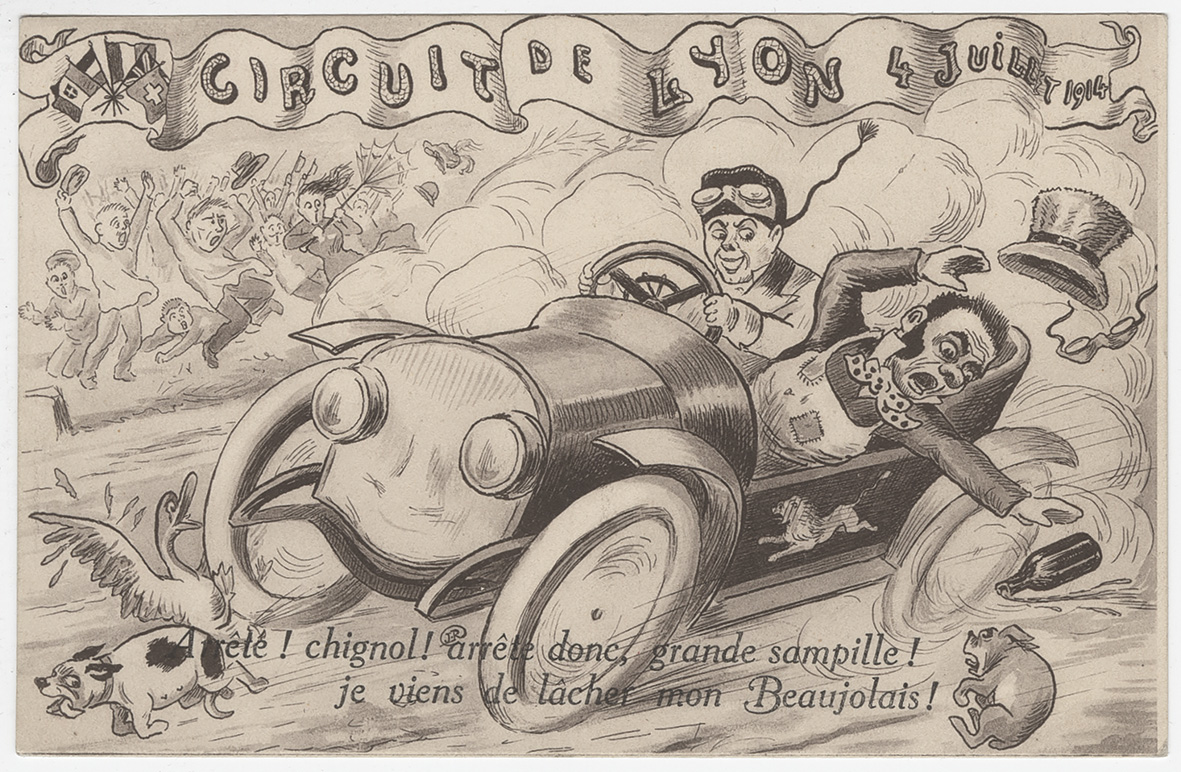

Dès les débuts, la voiture se diffusa très rapidement dans les campagnes, assurant une liaison plus rapide et plus pratique. Malgré la petite centaine de voitures circulant dans le département, l’exécutif lyonnais était perçu pour être anti-voiture. Antoine Gailleton, médecin et maire de Lyon, avait édicté de nombreux règlements pour pouvoir traverser la ville et y circuler. À l’époque, les voitures étaient autorisées dans l’enceinte du parc de la Tête-d’Or. Mais certains chauffards empoussiéraient les promeneurs ou effrayaient les animaux. Le docteur Gailleton exigea donc la pose d’un gros numéro, fixé à l’arrière des véhicules, afin de pouvoir les repérer immédiatement. En juillet 1900, le nouveau maire, Victor Augagneur, décide d’identifier toutes les voitures traversant la ville. Ces mesures sont très impopulaires et déclenchent dans la presse parisienne des articles aux titres vengeurs, tels que “Chauffeurs, évitez Lyon”, “Les vexations lyonnaises” (…). Pourtant, une année plus tard, en 1901, Émile Loubet étend ce système à toute la France.

“École lyonnaise”

L’automobile a été le moteur de l’industrie lyonnaise, au point d’en représenter 30 % en 1975 à l’échelle de la ville et 12 % à l’échelle de la communauté urbaine. On a alors parlé d’“école lyonnaise” – grâce à un important écosystème (carrossiers, carburateurs, sellerie, équipements pneumatiques, etc.) – réputée pour la résistance de ses voitures, leur excellent freinage, leur légèreté et leur puissance. “Il fallait passer les cols des Alpes, il fallait donc des voitures puissantes et fiables, explique Philippe Brossette, président de la fondation Berliet et l’un des nombreux petits-fils de Marius Berliet. Et d’ailleurs, Berliet a été choisi par l’American Locomotive Company, en 1905, qui cherchait un licencié en Europe parce que c’était des voitures solides, c’était des voitures puissantes et qui après ont pu être fabriquées aux États-Unis.”

Dès la fin du XIXe siècle, forgerons, maréchaux-ferrants, charrons, etc., bref, tout ce qui fait l’écosystème hippomobile lyonnais, s’étaient habilement reconvertis en garages automobiles. La ville s’était alors profondément bouleversée pour laisser place au développement de la circulation automobile – qu’on s’efforce, désormais, de réduire. Aujourd’hui, le Salon automobile de Lyon, premier salon européen en nombre de marques, est en train de s’imposer comme un rendez-vous incontournable de la filière, avec une offre de modèles électriques. Mais aussi un focus sur l’hydrogène, “une première dans un salon automobile”, selon les organisateurs. Avec la présence de Symbio, installée à Vénissieux, qui ambitionne de devenir un acteur industriel mondial sur la pile à hydrogène. Lyon, capitale du futur de l’automobile…

Les 5 propriétaires de voitures en 1905 à Lyon

Au printemps 1897, le journal Le Vélo rapportait que seulement cinq Lyonnais possédaient une voiture : messieurs Willy et Potte disposaient chacun d’une Panhard & Levassor, messieurs Brondel et Eldin avaient tous deux un véhicule Peugeot et Lara-Bibal une Benz (on retrouve ces deux derniers noms parmi les constructeurs lyonnais).

Lire aussi :

- Dans les archives : Lyon, capitale du Hip-hop

- Dans les archives : Lyon, capitale de la soie

- Dans les archives : Lyon, capitale des banlieues citoyennes

- Dans les archives : Lyon, capitale… des comics

- Dans les archives : Lyon, capitale de la police scientifique

- Dans les archives : Lyon, capitale de la soie

- Dans les archives : Lyon, capitale des Gaules ?

- Dans les archives : Lyon, capitale de la gastronomie

- Dans les archives : Lyon, capitale de l’imprimerie

Stations de ski : “De plus en plus de fermetures de domaines de taille moyenne”

Stations de ski : “De plus en plus de fermetures de domaines de taille moyenne”