Le jour de la Saint-Valentin, Peter Doherty sera au Transbordeur pour présenter son dernier disque, Felt Better Alive, fruit d’une sorte de résurrection pour cet Oliver Twist rock n’ayant cessé, presque vingt ans durant, de danser au bord du gouffre. Pour finalement s’installer au bord d’un autre genre d’abîme, les falaises d’Étretat, et y vivre une vie paisible.

“Résilience”, le terme est à la mode. C’est même sans doute un des best-sellers de l’abécédaire bullshit du quart de siècle écoulé, avec “bienveillance”. Sans doute, Peter Doherty, anciennement Pete, pourrait-il illustrer la notule consacrée à ce vocable dans un dictionnaire. À moins qu’il ne soit plus à l’aise du côté de “rédemption” voire de “résurrection” puisque fut une époque où l’ancien jeune homme avait quelque chose de christique, quelque chose d’équivalent pour le début des années 2000 à ce que fut la figure martyre de Kurt Cobain. Sauf que Doherty n’endossait alors pas, même malgré lui, le discours d’une génération perdue ou le malaise d’une société vacillante. Il était le symbole, le symptôme d’une société individualiste jusqu’à l’autodestruction.

Cette illustration du dico, “résilience”, “rédemption”, “résurrection”, Peter Doherty l’incarnerait bien sûr non pas avec la silhouette de ses années flamboyantes, voire inflammables, silhouette efflanquée de chat de gouttière percée de pupilles grosses comme le Ritz, mais avec celle, bien plus replète, qui définit les contours du bonhomme : cette espèce de Marlon Brando normand qu’il est devenu avec les années, bon vivant toujours, bien vivant, mais sobre. Et amateur de fromages. Mais comment en est-on (il) arrivé là, alors que le pire a longtemps tendu les bras à cette catastrophe ambulante ? Résumons-nous.

Coup de pied au cul

2002, dans la brume post-11 septembre, voilà-t-y pas que le rock – donné pour mort, effondré, au mieux cacochyme et sénile (même si c’était largement faux), depuis la bastos qui nous enleva notre meilleur Cobain et plus sûrement depuis l’embourbement de la brit-pop – ressuscite sur les ailes d’une (désormais) sainte Trinité à guitares Strokes-White Stripes-Libertines et sur la foi conjuguée de l’introduction du jean slim dans les beaux quartiers et des balbutiements de la notion de buzz internet. Doherty est là, en première ligne, avec son pote de lycée Carl Barât, qui lui a tout appris, et les dénommés Libertines. Ceux-ci auteurs en 2002 d’une petite tuerie baptisée Up the Bracket qui décoiffe sec, dépoussiérant les étagères des discothèques et humiliant la concurrence.

Barât et Doherty la jouent Lennon-McCartney échevelés et Mick Jones du Clash produit l’ensemble façon coup de pied au cul. Tout y est : mélodies fines et rageuses, rythmiques cyclothymiques du meilleur punk, riffs de machine à trancher. Et tout le grand cirque rock’n’roll qui va avec : coupes de douilles, charisme dickensien, morgue à l’envi, je-m’en-foutisme désarmant au chant et Foire du Trône d’excès en tout genre. Comprendre : de drogues. Car il ne faut pas plus de cinq minutes à Doherty pour plonger corps et biens et sans slip de bain dans le crack et l’héroïne. Et commencer à faire tout ce que le terme “n’importe quoi” peut recouvrir. Déjà, le nouveau sauveur du rock a besoin d’être sauvé. Le voilà donc exclu du groupe dès 2003 pour une tournée qui se fera sans lui. Il en profite alors très opportunément pour cambrioler son ami Carl Barât et se voit condamner pour cela à six mois de prison.

C’est Barât en personne, pas rancunier, qui vient le chercher à la sortie du chiourme et le conduit directement à un concert surprise donné le soir même par les Libertines. Un triomphe, évidemment.

La lune de re-miel ne dure pas longtemps et se fracasse sur la réalité de l’enregistrement du second album, sobrement baptisé The Libertines (2004). Un disque encore plus fou, les mélodies encore plus accrocheuses, sur lesquelles la voix de Doherty swingue comme jamais, avec cette désinvolture au cube qui semble dire que rien n’a d’importance mais que tout est question de vie ou de mort. On pourrait presque entendre là le résultat de toutes ces bagarres (physiques) qui ont écumé l’enregistrement. Une quasi quinzaine de chansons comme autant de bourre-pifs. Au cours de la tournée qui suit, le groupe se dissout à nouveau dans les excès de Doherty, irrécupérable. Cette fois pour de bon.

A Day in The Life

Pendant une période impossible à mesurer – le temps passe vite quand on s’amuse – Doherty est davantage abonné aux unes du Sun ou du Daily Mirror – tabloïds torchonneux et miroirs déformants de la perfide Albion, que les Anglais dévorent à l’heure du thé au fiel – qu’à celles du New Musical Express, du fait notamment d’une vie amoureuse particulièrement bankable (et bancale) qui croise la route de Kate Moss et Irina Lazareanu. Lors des diverses séparations d’avec les Libertines, il fonde les Babyshambles dont le premier album ne doit son petit succès qu’à la réputation déjà culte qui précède son leader mais qui, du point de vue des critiques, ne casse pas trois pattes à un canard. Car la musique de ce groupe de substitution, pourtant toujours produite par Mick Jones, semble comme empêtrée dans tous les problèmes véhiculés par Doherty, malgré quelques bons singles n’arrivant pas à la cheville de ceux des Libertines. Et comme Doherty n’est toujours pas calmé, le label Rough Trade rend les armes. Et le contrat.

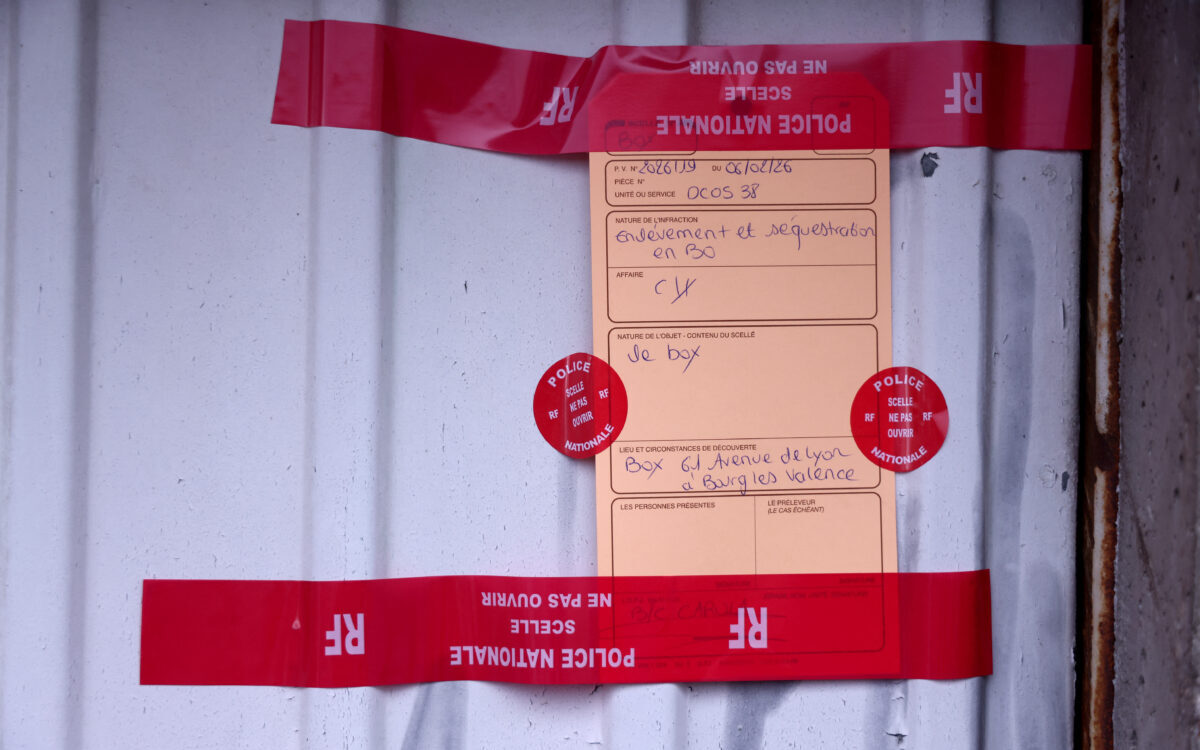

Changés de crèmerie, les Babyshambles produisent un disque plus enthousiasmant Shotter’s Nation (2007, un autre disque verra le jour en 2013), puis Doherty, tout seul, Grace/Wastelands (2009). Entre les deux, invariablement présentés comme les albums de la rédemption, Doherty multiplie les annulations de concerts, dont une à Lyon, en janvier 2008 pour cause de convocation au tribunal, ce qui ne s’invente pas. Voilà comment claudique des années durant la carrière de Doherty entre virées judiciaires (il est même un temps interdit de séjour à Londres), évasions de désintox, ébriété sur la voie publique, jonglage avec les conditionnelles, expulsion d’une scène allemande pour y avoir entonné le couplet maudit de Deutschland Über Alles, prise d’héroïne dans un avion, musique de temps en temps et poésie, son grand amour, tous les jours.

On le voit pourtant au cinéma dans Confession d’un enfant du siècle (2012) et même repartir pour un tour avec les Libertines sur l’album Anthems for Doomed Youth (2015). On le croit régulièrement guéri de tout, puis surviennent des moments comme le concert Sgt. Pepper Live à la Philharmonie de Paris, en 2017, où une poignée de pointures de la musique british (Ed Harcourt, Supergrass, Carl Barât… reprend les classiques de ce classique des classiques beatlesiens). On y voit un Doherty très émouvant, à la reprise de A Day in The Life en compagnie de Barât. Mais visiblement complètement largué, en combinaison d’ouvrier, coupe de cheveux vraisemblablement taillée au silex par un camarade de bagne et dans un état même pas proche de l’Ohio. La nuit, il se murmure qu’entre deux représentations, il tente à plusieurs reprises de s’évader de sa chambre d’hôtel (où l’enferme Barât pour son bien) en quête de quelque forfait, y parvient et sème des attaques de panique au sein de la production.

Dans le documentaire Stranger in My Own Skin, réalisé par Katia de Vidas qui l’a suivi des années durant, réalisant un véritable travail d’entomologiste, et qui est devenue sa compagne, on comprend que cette bohème cramée derrière laquelle court Doherty doit beaucoup à des années de casernement subies à la remorque d’un père militaire : développement d’un imaginaire rimbaldien jusqu’au cliché que les possibilités du rock’n’roll et de la gloire ont rendu un peu trop réel. De cette liberté soudain sans limites, le jeune homme se fait une prison intérieure, à laquelle il tente régulièrement de mettre le feu, cercle infernal.

Et cette résilience, rédemption, résurrection dont il devrait être question ? Eh bien, elle arrive, miraculeusement, après plus de quinze ans de grand n’importe quoi, quelque part entre une installation en Normandie, à deux pas des falaises d’Étretat – d’où il aurait pu faire si bon se jeter un jour de grand vent, comme un héros romantique –, une conversion au camembert et une rencontre avec le musicien français Frédéric Lo. Sans qu’aucun des trois événements ne soit directement responsable de la nouvelle vie de Peter Doherty, dont la tranquillité pourrait lui valoir d’être comparée à celle de n’importe lequel de ses compatriotes retraités et fortunés installés de ce côté-ci de la Manche, à contempler la mer et le bout de ses chaussons à carreaux en relisant William Blake. Plutôt la maturité et une vie familiale enfin apaisée – il a eu ces dernières années deux enfants, près de vingt ans après le premier. Et le développement inattendu d’une tendance casanière qui le pousse à accoucher de ses albums en télétravail.

Celui enregistré en 2022 avec Frédéric Lo (The Fantasy Life of Poetry & Crime), connu notamment pour avoir sorti Daniel Darc (Taxi Girl) du tombeau pour lui offrir une tardive et remarquable seconde carrière, est particulièrement remarquable de douceur, de poésie et d’apaisement, grâce soit rendue aux arrangements de Frédéric Lo. Et en faisant sauter le bouchon rock’n’roll, semble vouloir lever le voile sur qui est vraiment Peter Doherty : un type qui chante I Wear a Mask. C’était donc ça, la face du démon n’était en fait qu’un masque. Rock’n’roll, l’album publié en 2025, quelques mois après un nouvel essai des Libertines, et baptisé Felt Better Alive, ne l’est pas davantage.

Dans sa facture comme dans ses évocations, à l’image des chansons Calvados et Stade Océan (fidèle supporter des Londoniens Queens Park Rangers, Peter l’est aussi maintenant du Havre Athletic Club). C’est le disque de folk d’un type posé, que les années ont épaissi, dans tous les sens du terme, qui ne porte plus de masque et qui se dit qu’en effet, c’est peut-être pas plus mal d’être en vie, après tout.

Pete Doherty. Le 14 février au Transbordeur