Afin de lutter contre le réchauffement climatique, des réseaux de froid urbains sont installés progressivement dans la métropole de Lyon. Moins énergivore que la climatisation standard, ce système se montre vertueux, comme à la Part-Dieu.

Le thermomètre approche les 30 degrés ce jeudi matin, dans le quartier de La Part-Dieu, à Lyon. La veille, plus de 39 degrés ont été enregistrés. Étouffant, l'air lyonnais en est presque devenu irrespirable ces derniers jours. Les îlots de chaleur du centre-ville, eux, nous entourent. Ils sont d'ailleurs rendus plus intenses par les rejets d'air chaud, et notamment ceux provenant des climatisations, allumées à plein régime dans de nombreux bâtiments, privés ou publics.

Énergivores, polluantes, les clim' sont aujourd'hui pointées du doigt en raison de leur impact écologique. À Lyon, toujours à la Part-Dieu, une solution de rafraichissement tend pourtant à répondre aux enjeux climatiques. Il faut, pour la découvrir, plonger 13 mètres sous terre. C'est ici que la centrale Mouton-Duvernet, installée depuis 2019, fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Lire aussi : Pour combattre les étés caniculaires, une centrale de production de froid s'installe à Gerland

"Elle assure la moitié de la consommation totale du réseau de la Part-Dieu, soit 1,6 million de m2 de bâtiments raccordés", chiffre Gérald Campbell-Robertson, directeur général d'ELM, filiale du groupe Dalkia, exploitant du réseau de froid de la Métropole de Lyon et lui-même filiale de l'électricien EDF. Tout est donc centralisé en une seule et unique station.

Tout débute au parking LPA

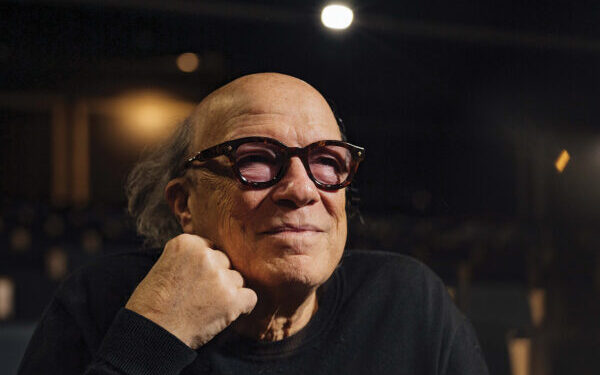

Sous terre, des tuyaux s'entremêlent. Les bruyantes turbines sont en marche. Mais il n'est que 9h30. Dans l'après-midi, quand les besoins de froid seront plus importants, comme actuellement en période caniculaire, toute la centrale (ou presque) est actionnée. "Il aurait fallu que je parle encore plus fort !" sourit Gérald Campbell-Robertson, lors d'une visite presse organisée ce jeudi matin, en présence du président écologiste de la métropole de Lyon, Bruno Bernard.

Objectif final du système : empêcher les rejets de chaleur liés à la climatisation. La première étape consiste à trouver de l'eau. Celle-ci est récupérée au niveau du parking LPA de la Part-Dieu, qui puise continuellement des eaux d'exhaure à 10 degrés pour éviter l'inondation. "Le parking puise 1 000 m3 par heure, c'est l'équivalent d'une petite piscine olympique", illustre le directeur général d'ELM. Il reprend : "Cette eau, ils n’en faisaient rien, ils ne pouvaient pas la valoriser".

Lire aussi : Lyon : végétalisation, espaces publics... Tout savoir sur la transformation de la Part-Dieu prévue pour 2029 (photos)

C'est désormais chose faite. Une partie est acheminée, dans une canalisation d'un petit kilomètre, jusqu'à la centrale et permet de refroidir les machines. Une fois utilisée, l'eau s'est naturellement réchauffée et est renvoyée, à travers huit puits de réinjection, vers la nappe phréatique de surface (la plus proche du sol) entre 19 et 20 degrés. "En période de canicule, la nappe phréatique dépasse les 27 degrés. En temps normal, elle est à 15-16 degrés", précise Gérald Campbell-Robertson. Ce qui permet donc de la rafraîchir.

1 KWatt d'électricité est égal à 11 KWatt de froid

Les machines, désormais refroidies, sont chargées d'envoyer de l'eau à 5 degrés dans les 14 km de canalisations, reliés aux circuits de refroidissement d'une centaine de bâtiments lyonnais. A l'issue de son cheminement, l'eau revient à 12 degrés et est conservée dans l'un des quatre bacs de stockage ou immédiatement réutilisée.

Mais pas seulement. "Quand on a un besoin inférieur (à la production, NDLR), on continue à produire et on stocke sous forme de glace dans des piscines. Puis, au pic (de la demande de froid), on fait fondre la glace. On peut ainsi doubler la capacité de production, avec exactement les mêmes moyens", ajoute M. Campbell-Robertson.

C'est d'ailleurs à pleine puissance que la performance énergétique est la plus élevée. Mais, quoi qu'il en soit, le coefficient de performance (COP) de la centrale détrône toute solution individuelle. Celui de la clim' classique avec une pompe est compris entre 2,5 et 3. "Actuellement, le COP est de 11 (1 KWatt d'électricité pour produire 11 KWatt de froid) (...) En général, on consomme entre deux et trois fois moins d'électricité", expose-t-il.

Un élargissement freiné par la législation

En plus de cette centrale à la Part-Dieu, un second réseau de froid du genre est installé à Gerland, depuis 2022. Deux autres arriveront prochainement : ceux d'Oullins-Pierre-Bénite (2026) et de Saône-Yzeron (2027). "D'un point de vue énergétique, on voit que les solutions collectives de ce type sont naturellement plus vertueuses que de multiplier les solutions individuelles, ajoute Bruno Bernard. Mais ça reste quand même assez faible de passer de un à quatre (réseau de froid). Même si, je pense, que l'on est un peu en avance par rapport aux grandes agglomérations françaises."

Lire aussi : Oullins-Pierre-bénite : un réseau de chaleur et de froid 100% décarboné prévu pour 2026

S'il reconnaît qu'un "saut technologique et d'investissement" est encore à réaliser, l'élu écologiste déplore un frein législatif. Contrairement au réseau de chaleur, la collectivité n'a pas la possibilité d'obliger les bâtiments neufs et rénovés (dont le système dépasse 30 kilowatts) à se raccorder au réseau de froid. A la centrale Mouton-Duvernet, les bâtiments tertiaires représentent 96 % des "clients". Viennent ensuite les hôpitaux et les data centers, comme celui d'Orange. "Sur un bâtiment neuf, c'est très facile à faire (le raccordement) et ça ne coûte pas plus cher. Il faut juste y penser dès le départ", reprend le directeur général d'ELM.

La donne est plus complexe pour intégrer les copropriétés. Celles rattachées à la centrale se comptent actuellement sur les doigts d'une main. Et puis, ces réseaux de froid sont plutôt centralisés et compatibles avec les zones denses. Mais, "c’est un élément important de notre plan d’adaptation au réchauffement climatique", maintient Bruno Bernard. Un réchauffement qui pourrait se symboliser par 4 °C supplémentaires en France d'ici à 2100.

Immobilier de montagne : la revanche des anciennes stations de ski

Immobilier de montagne : la revanche des anciennes stations de ski

Qu’on m’explique la différence entre une climatisation classique et une climatisation raccordée à un réseau de froid urbain ?

Eh bien, en réalité, le principe est le même. La différence vient surtout du fait que l’une utilise des installations industrielles à grande échelle, tandis que l’autre repose sur des climatiseurs standards individuels.

Ce n’est pas moins énergivore. En plus au lieu de rejeter de l’air chaud dans l’atmosphère, on rejette de l’eau chaude dans la nappe phréatique, ce qui n’est pas forcément mieux, il paraît que l’eau chaude est rejetée dans une nappe phréatique plus haute mais qu’il y a toujours une différence de 5°C ce qui est déjà beaucoup et pas bon pour l'écosystèm.

Et puis, qu’on m’explique comment on peut qualifier une climatisation « écologique » ? Car une climatisation, en soi, ne pollue pas directement. Le seul facteur d’impact environnemental est l’électricité consommée (ou une éventuelle fuite de fluide frigorifique ce qui ne doit pas arriver avec une installation fait correctement (au norme). Or, en France, l’électricité est déjà largement décarbonée grâce au nucléaire, qui est la deuxième source d’énergie la moins émettrice après l’hydroélectrique, et devant le solaire et l’éolien.

Puis normal que le cop soit meilleure, encore une fois il s'agit de modèle industriel,

Ce que je critique ici c'est de parler de climatisation "écologique" alors qu'une climatisation individuelle c'est déjà écologique de base, contrairement à la croyance des écolo, ouais c'est cool de centraliser mais inventé de faux argument c'est moins cool.