Le musée des Confluences accueille l’exposition "Zombis, aux origines" du 17 octobre au 26 août 2026. Un voyage immersif entre culture vaudou, histoire coloniale et mythe populaire.

"Zombis, aux origines", c'est le nom de la nouvelle exposition du musée des Confluences. D'abord conçue pour le musée du Quai Branly-Jacques Chirac à Paris, elle s'exporte à Lyon du 17 octobre au 26 août 2026. Une expérience immersive qui permet de "valoriser des collections que nous n’avons pas eu l’occasion de présenter", explique Hélène Lafont Couturier, directrice générale du musée.

L'objectif ? Révéler les origines méconnues des zombis, au delà du prisme de la littérature et du cinéma. En effet, l'exposition remonte aux origines mêmes du terme "zombi", dérivé de "nzambi", un fantôme ou enfant mort dans la culture africaine. En somme, "Zombis, aux origines", retrace l'entièreté de l'histoire de cette figure, de sa création à son utilisation dans la culture populaire. Le tout grâce à des pièces de collections, des archives, et même des œuvres d'arts.

Une immersion dans la culture vaudou

L'histoire des zombis débute à Haïti au 17ème siècle. Elle est originaire de la culture vaudou, issue d'un métissage de plusieurs influences. A commencer par l'esclavage. En 1504, Haïti est repeuplé par des travailleurs africains, qui apportent avec eux le vaudou congolais. De ce fait, l'esclavage est inscrit comme une cicatrice dans la culture vaudou haïtienne. Ajouté à cela, le catholicisme romain occupe une place avec notamment le symbole de la croix, omniprésent.

Ainsi, l'exposition introduit toutes les facettes de la culture vaudou, du péristyle (temple), aux dieux de leur panthéon en passant par leurs vêtements cérémoniels. Parmi les figures emblématiques, les loas, des esprits qui peuvent entrer en communication avec les humains. C'est le cas, de Baron Samedi, un loa dont le rôle est d'emmener les morts vers l'au-delà.

Expliquer le processus de zombification

Une fois plongé dans l’univers du vaudou, on découvre un rituel aussi fascinant qu’inquiétant : la zombification. Expliqué dans les années 1980 par l’ethnobotaniste Wade Davis, ce phénomène aurait bel et bien des racines réelles en Haïti. Il serait pratiqué par des sociétés secrètes issues d’anciens esclaves, dont celle des Bizango.

Selon l’anthropologue, et commissaire de l'exposition, Philippe Charlier, les zombis ne sont pas des victimes ordinaires, mais souvent des criminels — voleurs, violeurs ou assassins — échappant à la justice. Les Bizango se chargeraient alors de leur châtiment. Après un "procès", les condamnés sont empoisonnés à l’aide d’un toxique, provoquant une mort apparente. Enterrés puis déterrés, ils reçoivent un contre-poison et sont maintenus sous emprise grâce à des substances aliénantes. Pour le géographe Jean Marie Théodat : "un zombie a été assassiné pour servir les désirs de celui qui l a zombifié".

Considérés comme morts par la société, mais bien vivants pour leurs maîtres, les zombis deviennent des esclaves modernes, rappelant tragiquement l’histoire coloniale de l’île.

Le zombi dans la culture populaire, une créature fantasmée

Une partie de l'exposition est également consacrée à l'exploitation des zombis dans la culture occidentale, notamment par le prisme des arts. Cinéma, littérature, de nombreux auteurs et réalisateurs ont consacré une œuvre à ces créatures dont l'existence oscille entre mythe et réalité. Pourtant malgré ces différences de regard, le zombi est partout, des albums d'Iron Maiden à White Zombie en passant par Pierre-Corneille Blessebois dans son roman, Le Grand Zombi du Pérou, ou La comtesse de Cocagne.

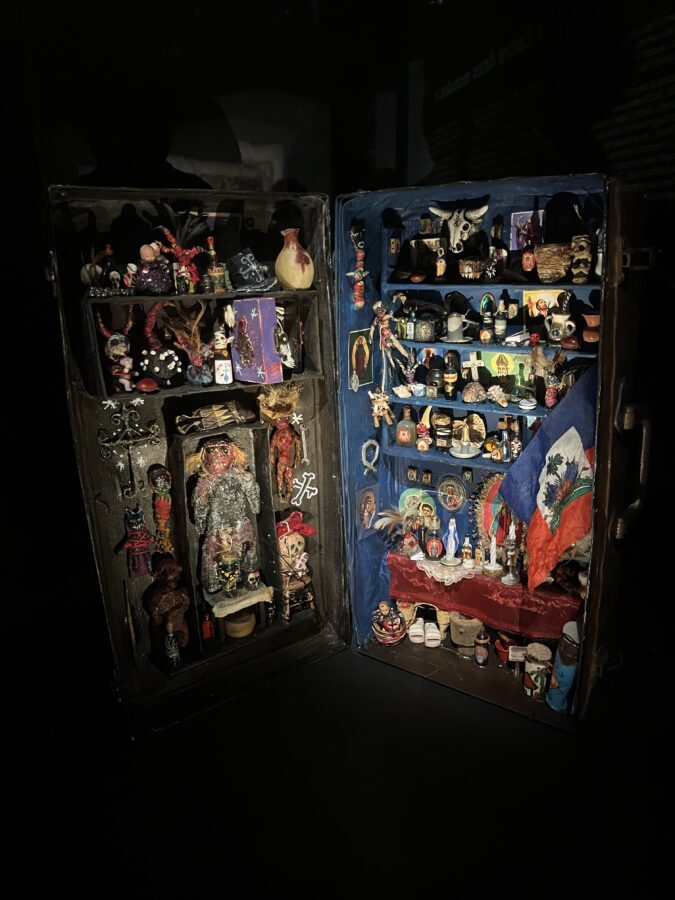

Le musée des Confluences met directement en valeur le travail de Barbara d'Antuono en exposant son travail. L'artiste a vécu quelques années à Haïti, et l'île a inspiré son art. C'est le cas dans "La Valise", une œuvre qui prend la forme… d'une valise regroupant plusieurs objets issus de la culture vaudou. Entre fantasme et réalité, s'il y a bien une certitude, c'est que le zombi ne laisse pas indifférent.