Attention, cet article remet les pendules à l’heure : non, une fois pour toutes, le beaujolais nouveau, qui arrive jeudi 20 novembre, n’est plus celui que beaucoup imaginent encore.

"Pourquoi le beaujolais nouveau est si mal aimé ?" s'interrogeait l'année dernière le grand quotidien belge Le Soir, consignant l'insulte suprême qu'il traîne d'une "piquette". Et qui, cerise sur le flacon, "donne mal au crâne" (lire ci-dessous l'article scientifique sur le sujet).

Les beaujolais nouveaux débarquent jeudi 20 novembre à minuit pile.

Vin rouge et maux de tête : la science l'explique

D'après un article publié dans la revue scientifique Scientific Reports, les maux de tête liés au vin rouge, contrairement à d'autres alcool, ne sont pas nécessairement liés à l'absorption de quantités excessives.

"La consommation de vin rouge provoque des maux de tête chez certains sujets qui tolèrent bien d'autres boissons alcoolisées. Cet effet a été attribué à plusieurs composants, notamment la forte concentration de composés phénoliques dans le vin rouge, mais le mécanisme reste encore mal compris. Certains consommateurs d'alcool présentent des rougeurs et des maux de tête, ce qui est attribué à un dysfonctionnement de l'ALDH2, l'enzyme qui métabolise l'acétaldéhyde, entraînant son accumulation.

Le vin rouge contient des concentrations de quercétine et de ses glycosides bien supérieures à celles du vin blanc ou d'autres boissons alcoolisées. Nous montrons que le quercétine-3-glucuronide, un métabolite circulant typique de la quercétine, inhibe l'ALDH2 avec une IC50 de 9,6 µM. La consommation de vin rouge induit des concentrations circulantes comparables.

Nous proposons donc que le quercétine-3-glucuronide, issu des différentes formes de quercétine présentes dans les vins rouges, inhibe l'ALDH2, ce qui entraîne une élévation des concentrations d'acétaldéhyde et l'apparition subséquente de maux de tête chez les sujets sensibles. Des essais sur des sujets humains sont nécessaires pour tester cette hypothèse."

On l’aime, on le moque, on le fuit parfois. Les beaujolais nouveaux restent le vin que beaucoup aiment détester. Victimes de leur succès dans les années 1980/1990, ils traînent encore l’image d’un primeur bâclé, standardisé, parfumé à la banane. Les clichés sont tenaces, alors même que le vignoble a tourné la page depuis bien longtemps. Les beaujolais nouveaux n’ont plus grand-chose à voir avec ceux que certains se plaisent à critiquer, mais qu'ils n’ont plus goûté depuis des lustres.

"Le beaujolais est avant tout un vin

de lutte des classes"

Bernard Pivot

"Depuis pas mal d’années, le beaujolais est victime d’un ostracisme moutonnier, d’une sorte de défiance, souvent irrationnelle, pestait il y a quelques années dans nos colonnes. Bernard Pivot. Il existe un snobisme à dire que le beaujolais, ce n’est pas bon. C’est complètement aberrant. C’est un vignoble extraordinaire."

Dans son Dictionnaire amoureux du vin (Plon), l'écrivain et critique littéraire qui avait une propriété à Quincié, définissait avec passion le beaujolais. "Le beaujolais est avant tout un vin de lutte des classes. C’est le vin des canuts et le vin des rad-soc’s. Le vin de Gnafron et le vin d’Édouard Herriot. Le vin des bleus de chauffe et le vin des costumes-lavallière. Le vin de la Vache-qui-rit et le vin du gigot-qui-pleure. Le vin des mâchons entre vieux potes et le vin des déjeuners de famille. Le vin de la gauche-saucisson et le vin de la droite-pot-au-feu. Le "beaujolpif" des meetings et le saint-amour des mariages."

On démêle le vrai du faux.

Lire aussi :

- Comment le beaujolais nouveau a changé de style

- “Le Beaujolais est victime d’un ostracisme moutonnier”

1/ les beaujolais nouveaux sentent la banane

C'est l'argument massue des contempteurs zélés du gamay et donc du beaujolais.

Le Dico du vin est d'une limpidité sans équivoque : "le fameux goût de banane est du à une levure, une levure naturelle baptisée 71 B. C’est elle qui favorise l’expression des arômes, tout particulièrement des esthers, comme l’acétate d’isoamyde libérant cette odeur de banane."

Cette tragique levure n'est plus utilisée depuis des années car les viticulteurs produisent moins. Or, cette levure était mise à profit pour compenser le manque de structure du vin du à une surproduction.

Explication de Guillaume Mithieux de La Maison des beaujolais, à Belleville-sur-Saône : "Le gamay est un cépage capable de beaucoup produire. Plus vous produisez, moins il y a de structure, et moins il y a de levures présentes dans le fruit à la base. Donc vous étiez obligés de rajouter du sucre et des levures pour aider le vin à se faire. C'était une levure qui accélérait la vinification, donc le processus pour fabriquer le vin. Aujourd'hui, les vignerons ont complètement abandonné cela. Aujourd'hui, on produit moins, donc les volumes sont moins grands. Il y a plus de concentration dans les baies, plus de concentration dans le vin, et il y a moins besoin d'ajouter des choses."

Le Beaujolais mettait donc beaucoup de levures à une époque où il produisait trop. On était dans les années 80/90. Le vignoble se voyait vu trop beau. C'était une période d'euphorie, la demande était à son zénith. La surface des vignes croissait, l'utilisation de désherbants et engrais était massive, les rendements trop élevés (d'ailleurs, pour favoriser le rendement, les viticulteurs accéléraient artificiellement la fermentation par ajout de sucre, destiné à augmenter la proportion d'alcool, ce qu'on appelle la chaptalisation). Il y a eu un manque de discernement de nombreux viticulteurs.

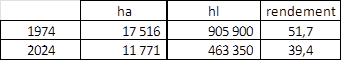

Quelques chiffres : en 1970, la superficie du Beaujolais était de 17 516 hectares, pour un rendement de 51,7 hectolitres à l'hectare. Elle était en 2024 de 11 771 hectares pour un rendement de 39,4 hl/ha. Les rendements ont baissé d'un quart.

Commentaire d'InterBeaujolais : "Depuis quelques années, les ventes de beaujolais nouveaux sont en baisse (ils représentent aujourd’hui 22 % de la commercialisation totale du vignoble beaujolais), mais nous observons dans le même temps un nouveau dynamisme sur cette catégorie avec des vins davantage valorisés : de jeunes vignerons façonnent de nouvelles cuvées, les négociants se réinventent, tous vont chercher de nouveaux clients et se servent des beaujolais nouveaux comme porte d’entrée pour ensuite faire connaître leurs vins de garde."

Lire aussi :

- Comment le Beaujolais vit l’épreuve du changement climatique

- La nouvelle stratégie du beaujolais pour rajeunir son image

- "Les beaujolais nouveaux sont des vins gouleyants qui appellent à boire"

2/ Les beaujolais nouveaux ne se gardent pas

La tradition de déguster les beaujolais nouveaux remonte au tout début des années 50 (le 15 novembre 1951 pour être précis, date de la première mise en commercialisation des beaujolais nouveaux). Quelques années plus tard, en 1985, un décret a fixé au 3e jeudi de novembre la date de leur mise à la consommation. Le rituel qu'on connaît de boire le jour J de leur sortie remonte à cette date.

On peut l'oublier jusqu'a printemps sans aucun problème. Il ne sera pas devenu un grand vin mais après cette brève mise en cave, le côté fruité si typique des beaujolais nouveaux sera encore plus marqué. Sur une viande grilée au barbecue, c'est parfait. Et, pour les fêtes de fin d'année, par exemple, un verre de beaujolais nouveau avec des huîtres, c’est l’accord parfait.

3/ Les beaujolais nouveaux sont des vins de mauvaise qualité

La Revue du vin de France explique la technique spécifique de fermentation et de macération des beaujolais, que l'on nomme la macération semi-carbonique, ou la macération beaujolaise. "Les raisins sont mis entiers, légèrement foulés, dans une cuve fermée. Le jus des raisins situés au fond va s'écouler, notamment grâce au poids des raisins au-dessus. Ce jus va commencer une fermentation, grâce aux levures. Cette fermentation dégage du gaz carbonique, qui est emprisonné dans la cuve fermée. Au fur et à mesure que la pression augmente, se déroule un processus particulier, qui est le cœur de la macération semi-carbonique : les baies de raisin qui se trouvent au milieu et au dessus dans la cuve vont fermenter, en leur cœur, grâce à la pression. Les tanins sont contenus dans la peau des raisins. Or, les baies de raisin soumises au processus décrit plus haut fermentent en leur cœur, sous la peau du raisin."

Les jus fraîchement sortis de la cuve révèlent un fruité généreux et juste ce qu’il faut de tanins grâce à cette macération courte typique du Beaujolais.

4/ Les beaujolais nouveaux sont des vins industriels

"Un célèbre moustachu du plateau du Larzac, qui s'y connaît mieux en côtelettes de mouton qu'en côte-de-brouilly, a qualifié, un jour de disette démagogique, le beaujolais de "vin industriel". S une industrie était bâtie sur le modèle du Beaujolais, elle serait très vite acculée à la faillite. Car ce vaste vignoble est connu pour la modeste superficie de ses exploitations. pas aussi émietté que la Bourgogne, mais sans rapport avec les amples domaines du Bordelais ou du Languedoc. Une industrie se doit de gagner du temps, donc de l'argent, en ayant recours à des machines de plus en plus performantes. Or, le Beaujolais continue de vendanger à la main. Beaucoup de vignerons sont des artisans qui font eux-mêmes leurs vins. certains le mettent en bouteilles et le vendent à une clientèle qu'ils se sont constitués au fil des années, quand, imités naguère par les caveaux et les caves coopératives, ils ne le proposent pas à des touristes de passage, à l'exemple des fromagers dans la montagne. Mais, devant la chute des cours, la rudesse de la crise viticole qui leur paraît sans fin, ils sont de plus en plus nombreux à s'en remettre au négoce et aux caves coopératives. Dans cette démission, il y a du désespoir. C'est de l'inverse que pâtit le Beaujolais : des structures du passé, des méthodes de façonnier, le vieillissement du vignoble, une inadaptation au marché soit des vins industriels, soit des vins de l'élite. le Beaujolais a le cru entre deux chais." (Bernard Pivot, Dictionnaire amoureux du vin - Plon, 2006)

"Le beaujolais est avant tout un vin de lutte des classes. C’est le vin des canuts et le vin des rad-soc’s. Le vin de Gnafron et le vin d’Édouard Herriot. Le vin des bleus de chauffe et le vin des costumes-lavallière. Le vin de la Vache-qui-rit et le vin du gigot-qui-pleure. Le vin des mâchons entre vieux potes et le vin des déjeuners de famille. Le vin de la gauche-saucisson et le vin de la droite-pot-au-feu. Le "beaujolpif" des meetings et le saint-amour des mariages."

> Bernard Pivot, Dictionnaire amoureux du vin (Plon).

Les beaujolais nouveaux en chiffres

9 millions de bouteilles

de beaujolais nouveaux ont été commercialisées en 2024

5,3 millions de bouteilles

de beaujolais nouveaux ont été exportés dans plus de 110 pays.

22%

de la commercialisation totale du vignoble beaujolais concerne les beaujolais nouveaux. Les 78 % restants sont constitués par les beaujolais et beaujolais villages de garde, ainsi que les 10 crus du Beaujolais.

96%

des beaujolais nouveaux sont des rouges.