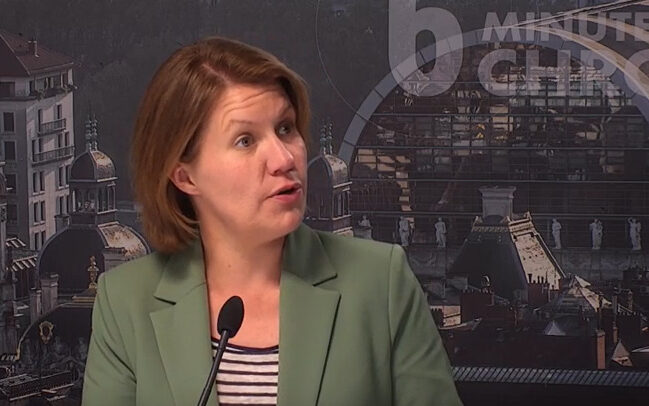

La dernière étude des Hospices civils de Lyon (HCL) révèle comment certains facteurs territoriaux et sociaux peuvent avoir une incidence sur les cas de bronchiolite du nourrisson.

Alors que près de 500 000 nourrissons sont touchés chaque année par la bronchiolite, dont 30 000 cas nécessitent une hospitalisation, la dernière étude des Hospices civils de Lyon (HCL) publiée le 14 octobre dernier pourrait changer la façon d’appréhender la maladie.

Menée durant deux ans par des chercheurs lyonnais en collaboration avec l’université de Princeton, aux États-Unis, l’étude révèle les nombreuses disparités territoriales de la métropole lyonnaise, en se basant sur près de 3 000 cas recensés chez des enfants de moins de 2 ans, entre 2015 et 2023.

Lire aussi : Les HCL lancent REVA-Lyon, un registre de volontaires pour la recherche vaccinale

Densité urbaine, pollution, surpopulation des foyers…

En croisant ces 3 000 cas à différents indicateurs socio-économiques et climatiques, l’étude montre, par exemple, que les communes du Sud-Est (Vénissieux, Bron, Feyzin, Saint-Fons) présentent un taux d’hospitalisation "nettement supérieur" à celui des quartiers du Nord-Ouest (Écully, Caluire, Tassin). Pour expliquer ce phénomène, les chercheurs se sont concentrés sur 15 facteurs (humidité, température de l’air, pollution, densité urbaine, revenu médian, …).

4 d’entre eux sont largement ressortis : le niveau socio-économique, "plus vous êtes défavorisé socio-économiquement, plus votre enfant a de risque d’être hospitalisé pour une bronchiolite", indique le docteur Casalegno ; la surpopulation des foyers accentuant le risque de contamination ; les conditions climatiques et la pollution atmosphérique (plus forte dans les centres-villes et les zones densément urbanisées, la pollution accroît la sévérité des symptômes).

Avec ces résultats, le docteur et virologue Casalegno appelle désormais à revoir notre façon de penser l’urbanisme, mais aussi de permettre aux populations les plus vulnérables d’avoir accès aux vaccins nécessaires. L’équipe lyonnaise espère également étendre ses recherches à d’autres villes françaises et européennes. "Une fois que l’on a identifié où se concentrent les populations les plus à risques, que l’on comprend les mécanismes sous-jacents, il sera possible d’agir. Il faut que ces données puissent être prises en compte pour bâtir les futures politiques territoriales", a-t-il déclaré.

Lire aussi : Comment les HCL espèrent traiter le cancer avec la radioactivité