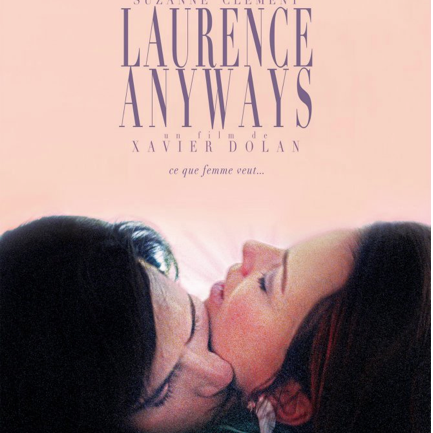

Le jeune réalisateur québécois Xavier Dolan met en scène, dans son troisième film sorti mercredi 18 juillet, la transformation de Laurence, qui se libère de son carcan masculin pour se révéler en tant que femme. Impressionnante d’esthétisme, la réalisation finit par plomber le film, le privant d’une partie de son intérêt.

D'emblée, mettons les choses au point : le dernier film de Xavier Dolan est un monument d’esthétisme, chaque plan est d’une beauté à couper le souffle. La moindre scène du quotidien prend des airs de tableau lyrique à la composition léchée, et sert de prétexte à une déferlante de ralentis hypnotiques et de travellings contemplatifs.

On aime Laurence Anyways – et le cinéma made in Dolan dans sa globalité - parce qu’il est d’abord et simplement beau. Xavier Dolan impose ici sa maîtrise avisée de l’esthétisme, son authentique savoir-faire du cadrage et son souci ciselé du détail. Le jeune réalisateur québécois use de son inimitable sens du tragique et réaffirme ici avec culot son éternelle marque de fabrique : les amours impossibles, teintés de mélancolie, thème qui lui est particulièrement cher. La magie du film se perpétue à travers un regard moderne et réaliste porté sur une société bloquée, où seuls les cris de révolte et briseurs de tabous peuvent aboutir.

L’admirable scène de la dispute éclatante, étouffée par les rouleaux du car wash, annonce d'entrée de jeu un climat instable, où les protagonistes se fondent dans le cercle tant vertueux que vicieux de l’amour, de la haine et des retrouvailles.

Restant à la frontière de l’absurde sans jamais franchir celle de l’incompréhensible, Dolan synthétise une fresque faisant appel tant au sensible et à l’émotionnel qu’au rationnel d’une société des années 90 toujours en mutation sexuelle. Une trame qui nous laisse à la dérive, porteuse non pas d’un cri d’alarme ou d’un quelconque discours sur la condition trans ; mais d’une certitude : nous renvoyer vers un passé non très lointain – celui des années 90 - pour assumer pleinement la libéralisation des mœurs considérée aujourd’hui comme acquise. Persuader le sceptique, conforter les évidences, tels sont les propos explicites que Dolan met ici en scène sur le thème de la transsexualité.

Pris à son propre piège

Mais à force de vouloir à tout prix réaliser un film ample et beau à la fois, il se prend à son propre piège et pêche par excès d’orgueil. Insolent, prétentieux : autant d’adjectifs qu’on appose régulièrement au nom de Xavier Dolan. Si on ne doute pas de sa profonde sincérité derrière la caméra et de sa capacité à tirer le meilleur des acteurs qu’il dirige, on peut lui reprocher une tendance récurrente à la surenchère esthétique.

Dans Laurence Anyways, film fleuve qu’il annonçait comme son chef-d’œuvre, c’est le temps qui joue contre lui. Après plus de deux heures et demie d’un déluge ininterrompu de fringues vintage choisies avec soin, de cigarettes délicatement aspirées et de scènes qu’on croirait directement extraites des clips très kitsch des années 90, c’est l’overdose qui guette le spectateur. En comparaison, Les Amours Imaginaires était frais et pétillant.

Le rythme est donc haché par ces scènes d’exposition techniquement impeccables. Le film se prend également parfois trop au sérieux : on en vient à regretter l’ironie mordante des répliques de J’ai tué ma mère.

Une symphonie époustouflante

A la fois déroutant et bluffant, on aime Laurence Anyways parce qu’il est enfin incroyablement mature. Xavier Dolan réitère et bonifie l’expérience dont il a bénéficiée pour ses deux derniers opus. Les crises de nerfs explosives, comme celles de Fred (interprétée par la volcanique Suzanne Clément), nous renvoient immédiatement aux disputes d’Hubert et sa mère Chantale dans J’ai tué ma mère. Les entractes en slow motion (Fred, au centre des attentions, traversant le bal costumé sur Enjoy The Silence, ou la superbe chevelure de Monia Chökri), nous rappellent ces cultissimes interruptions colorées du triangle amoureux des Amours imaginaires.

N’oublions pas une bande son finement ciselée, ressuscitant notamment Jean Leloup en toute noblesse. La pop des années 1980 rivalise avec de célèbres morceaux de classique : Kim Carnes côtoie Beethoven et The Cure répondent à Prokofiev et Brahms. Le cocktail est pour le moins efficace.

Mais, submergé sous ce torrent d’artifices certes très plaisants à l’œil et à l'oreille, le film délaisse quelque peu son sujet initial. La problématique transgenre est survolée, uniquement limitée à son reflet dans le regard de l’autre. Le personnage principal, très attachant et admirablement incarné par Melvil Poupaud, ne semble pas évoluer autrement que physiquement au cours du film. On ne ressent pas profondément le bouillonnement intérieur qui devrait logiquement l’habiter.

Mention spéciale en revanche pour Nathalie Baye, mère de Laurence, débordant d’une froideur apparente mêlée à une compassion dissimulée pour son fils. Suzanne Clément, qui joue la compagne de ce dernier, est une véritable révélation tant elle excelle de bout en bout. En trame de fond, une obsession pour Dolan, celle de l’emphase pour son sujet, comme en témoigne cet emprunt de la célèbre réplique de Louis XVI par le directeur de l’école, estomaqué par le changement de Laurence : “C’est une révolte ? – Non, sire, c’est une Révolution“.

En sortant, on reste un moment sous le choc de cette mise en scène constamment en surrégime, gorgée d’énergie et de plans sublimes. Pourtant, difficile de se rappeler de tous les détails de l’intrigue : l’esthétique dévastatrice du film a tout emporté sur son passage.

Fête des lumières : les projets pour rallumer la flamme

Fête des lumières : les projets pour rallumer la flamme